こんにちは、茶柳会インターンの奥村です。

暑さが厳しくなってくる季節、外に出るのもためらってしまうことがありますよね。そんな時こそ、室内で涼しさを感じられるお茶の世界に目を向けてみませんか?

茶道は四季を大切にする日本文化であり、特に夏には暑さを和らげるためのさまざまな工夫が道具や所作の中に息づいています。今回は、そんな夏ならではの茶道具とお点前(お茶を点てる作法)について、わかりやすくご紹介します。

季節で変わる?お湯を沸かす「釜」の置き場所

まずは、茶道のお点前の中心となる「湯を沸かす釜」から見ていきましょう。

茶室では、季節に応じて釜の位置が変わるのをご存じでしょうか?

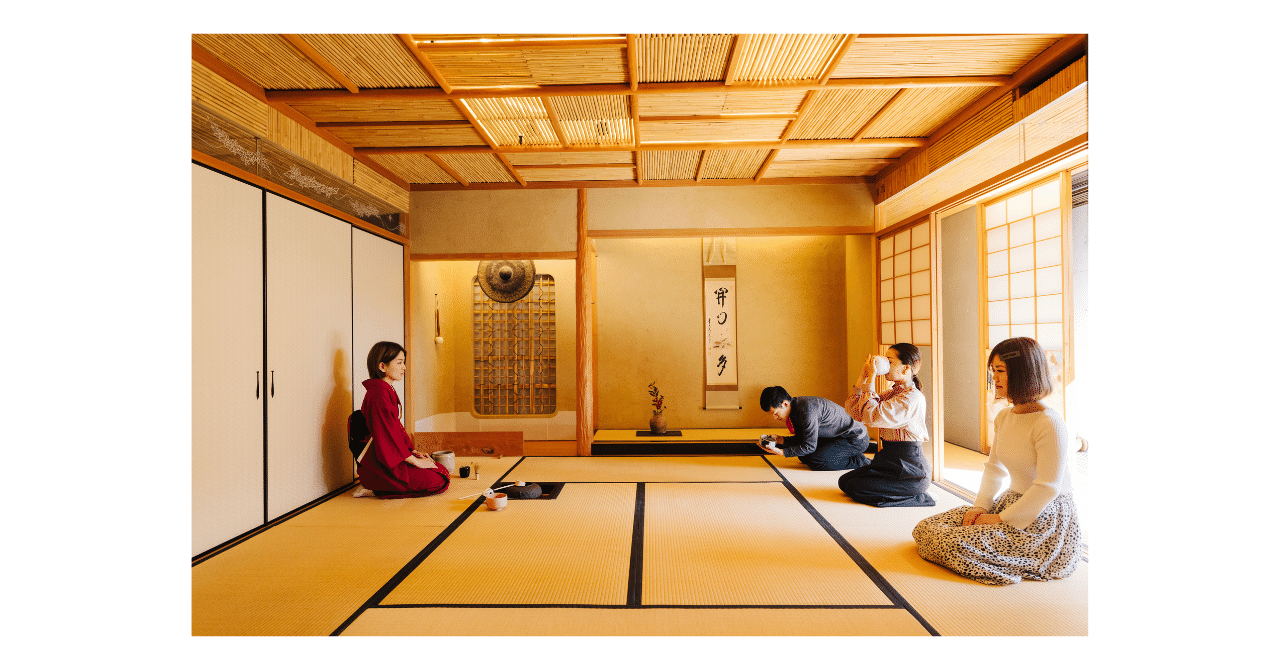

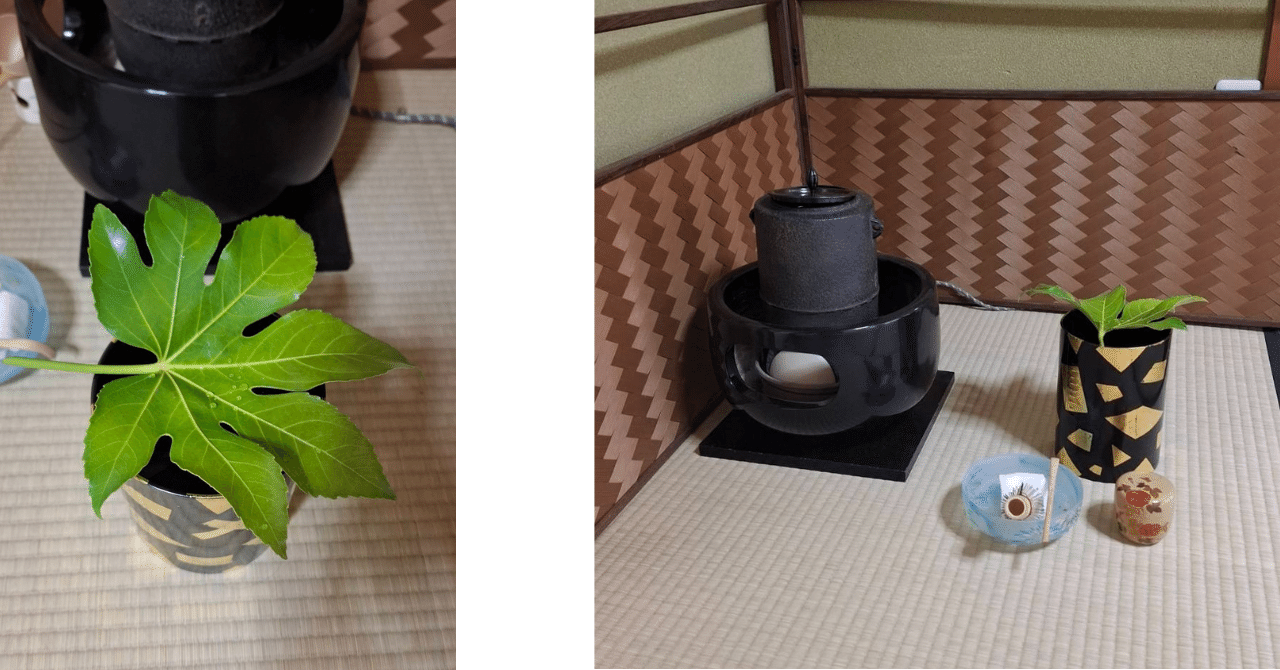

上の写真のように冬の寒い時期には床に設けられた「炉(ろ)」に釜を据えますが、暑い夏の間は(下の写真のように)「風炉(ふろ)」と呼ばれる移動式の台座に釜を置きます。

この風炉は、客席から少し離れた場所に設置され、熱が伝わりにくくすることで、夏の茶席に涼しさをもたらしています。こうした細やかな配慮は、茶道のおもてなしの心を表しています。

夏にぴったり!広口で涼しげな「平茶碗」

釜の位置が季節で変わるのと同じく、茶碗にも夏向きの工夫があります。

夏のお茶会で多く使われるのが「平茶碗(ひらぢゃわん)」です。口が広く背が低い形状で、お茶が冷めやすく、手に持った時の熱さも感じにくいことから、暑い季節にぴったりの茶碗です。

さらに、茶碗に描かれる絵柄も夏らしさを演出します。例えば「青楓(あおかえで)」は、端午の節句あたりから紅葉前まで使われる夏の定番のモチーフで、涼やかな緑色が見る人の心にも涼風を運びますね!

葉っぱが蓋に?自然の涼しさを運ぶ「葉蓋(はぶた)」

道具の形や装飾で涼を演出する一方、茶道のお点前にも夏ならではの趣向が凝らされています。

その一つが「葉蓋(はぶた)手前」と呼ばれる点前です。通常は陶器や木製の蓋を使う水指(水を入れておく器)の蓋を、夏は蓮や梶(かじ)、桐などの葉っぱに替えます。

濡れた葉が持つ自然な艶やかさは、茶席に生き生きとした涼を届けます。これは江戸時代の裏千家11代家元・玄々斎が考案した美しい趣向です。

視覚と聴覚で感じる涼しさ「洗い茶巾(あらいちゃきん)」

もう一つ、夏の茶席でよく見られるのが「洗い茶巾(あらいちゃきん)」という点前です。

平茶碗にたっぷりと水を張り、その中に茶巾(お茶を拭く布)を浸したまま客前に運びます。普段の点前とは少し趣を変え、途中で茶巾を絞ってたたむしぐさや、水の滴る音が視覚と聴覚に涼を届け、暑さの中にひとときの心地よさをもたらします。

夏の茶道は細やかな「涼」の演出で成り立っている

このように、夏の茶道では釜の位置や茶碗の形、葉蓋の使い方、洗い茶巾のお点前まで、細部に至るまで涼しさを感じられる工夫がされています。

これらはすべて、季節とともに変わる茶道の豊かな表情であり、おもてなしの心の現れです。

堅苦しいと思われがちな茶道ですが、季節ごとの楽しみ方を知ると、より一層身近に感じられるかもしれません。

暑い夏の日に、ぜひ一服のお茶で涼を感じてみてください。

茶柳会は今年も楽しい茶文化交流イベントをたくさん企画しています!

最新イベント情報は公式instagramを是非ご覧ください!